赤 兩椛(せき りょうか)です。

昨日xのスペースにてお話した内容「【四柱推命】相生相剋論。占術が異なれば観方が違う?」をまとめてみました。宜しければ、(スペースと)併せて聴いて頂けると分かり易いかも?知れません。中庸についても書いています。

◆もくじ◆

相生・相剋論について簡単に説明。

四柱推命の初心者さんがまず、書籍で独学しても、習いに行っても一番最初の授業辺りで学ぶのは五行の相生(そうしょう)・相剋(そうこく)あたりでしょうか?

四柱推命の基本的な理論である「相生(そうしょう)」と「相剋(そうこく)」は、五行(木・火・土・金・水)の関係性を理解するうえで欠かせない考え方です。

五つの元素(五行)がいつも天地間に周流運行している事で、宇宙または人生のすべてを説明する原理となります。

それぞれを「自然界の循環」として考えると、とても分かりやすくなります。

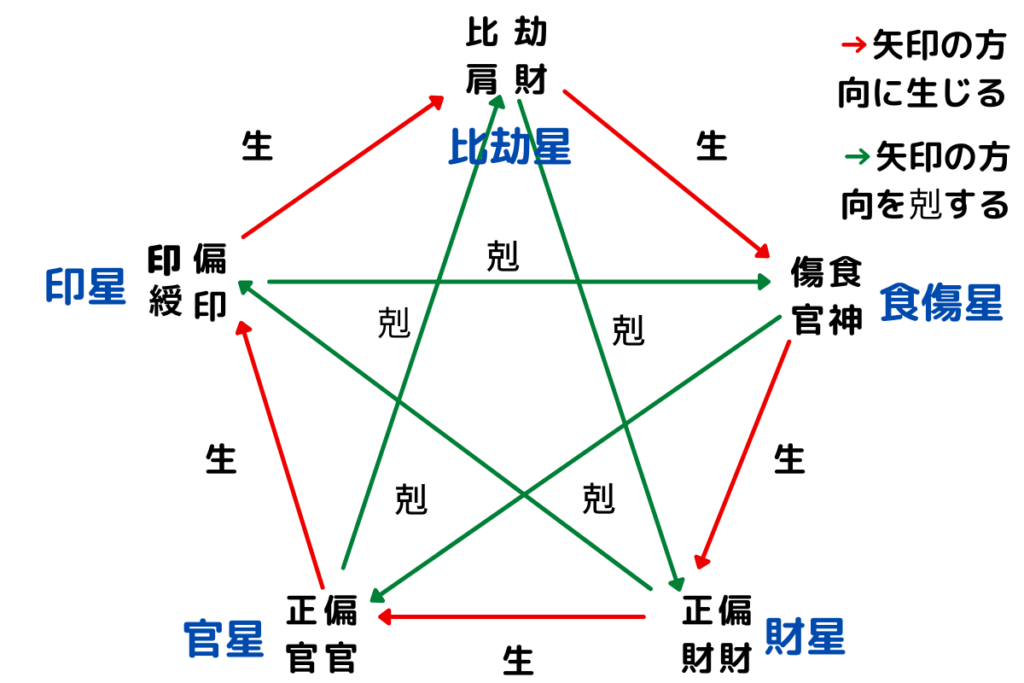

☝無料素材の物ですが、こちらが五行の象意図も入っているし分かり易いと思います。後、矢印の方向を確認してくださいね。

順々に生じていく関係を相生 (そうしょう)といい、一つ飛ばしの関係を相剋(そうこく)といいます。

ーーーーー

◆相生とは友好関係。(上図の赤矢印)与える関係・受け取る関係。基本は吉。

木が燃えて火を生じ、火は灰になって土を生じ、土から鉱物(金)を生じ、金は冷えて水(液体)を生じ、水は木を育てる。

◆相剋とは不調和関係。(上図の薄緑矢印)攻撃・獲得や支配・抑える等の意味。基本は凶。

木は土の養分を吸収し土を弱め、土は水の流れをせき止め、水は火を消し、火は金(金属)を溶かし、金(斧)は木を伐採する。

◆比和とは同じ五行同士の関係。(木と木、火と火…など)同じ五行が重なり強まる関係。

「そんな事今更…知ってるよ~」って方は多いと思いますが!

そしてそれらの五行には通変星というものがつきます。

通変星は十干相互の相生、相剋、比和の関係を分かり易い言葉に置きかえたもの。

※通変星には性格や気質があります。

(軸になる)十干を一番上にもってきて、時計回りに五行(十干)が巡り、そこに通変星がつきます。十干なので、通変星も十個あります。

◆比肩(ひけん)は自分自身|劫財(ごうざい)→比劫星(ひごうせい)

◆食神(しょくしん)|傷官(しょうかん)→食傷星(しょくしょうせい)

◆偏財(へんざい)|正財(せいざい)→財星(ざいせい)

◆偏官(へんかん)|正官(せいかん)→官星(かんせい)

◆偏印(へんいん)|印綬(いんじゅ)→印星(いんせい)

【例】甲の人の比肩は甲・劫財は乙、食神は丙・傷官は丁、戊は偏財・己は正財、庚は偏官・辛は正官、壬は偏印・癸は印綬と考えます。

占術によって吉凶通変星が異なるってどういう事?

四柱推命や九星気学では(ザックリになりますが)相剋関係はこのような分類です。分かりやすいように大吉~大凶で表します。

●相生される関係(自分が力をもらえる)大吉。通変星では印星にあたる。

●相生する関係(自分が力をあげる)小吉。通変星では食傷星にあたる。

●相剋する関係(自分が剋する)凶。通変星では財星にあたる。

●相剋される関係(自分が剋される)大凶。通変星では官星にあたる。

●比和(自分と同じ気)吉(または中吉)。通変星では比劫星にあたる。

九星気学はおおよそこの観方で良いと思うのですが、四柱推命の場合は必ずしもそうとは言えない部分があります。

何故かというと、(命式を使った)四柱推命では、 日干の強弱(所謂身旺・身弱)によって、食傷・財・官・印の喜忌の考え方が異なります。

※現在作成中の「命卜カード」で(基本的な考えから遠くならず)どう示すのが良いのか?の検討に頭を悩ませましたが、身旺・身弱は取らず、「相生関係はスムーズ(循環)、相剋関係はブレーキ(発展が遅いや停滞)」と考えるとしました。比和関係は「平~やや有利」としました。

ですが、梅花心易や(五行易・断易は多分ですが)下記のような考え方になります。

※体は自分とします。青字で書かれた部分が異なる部分です。

●相生される関係(体が力をもらえる)大吉。通変星では印星にあたる。

●相生する関係(体が力をあげる)凶。通変星では食傷星にあたる。

●相剋する関係(体が剋する)吉。通変星では財星にあたる。

●相剋される関係(体が剋される)大凶。通変星では官星にあたる。

●比和(体と同じ気)平。通変星では比劫星にあたる。

特に、食傷星と財星の考え方が大きく異なります。

【注意】(梅花心易には通変星はつけませんが)、立ち位置的な考えではこういう意味合いだと思います。

梅花心易は、五行のバランスをとるという考えではなく、「体用の関係」で、「体が強ければ吉、弱ければ凶」という考えだと思います。

同じ相生・相剋関係を使っていますが、基本的に日干強弱とその他の五行のバランスで良し悪しを考える四柱推命と、体用の関係で、「体の強さで考える」梅花心易では考え方が違うという事ですね。

そもそもそも四柱推命は命術、五行易は卜術、梅花心易(象数術か?ハッキリわかりません。)でも卜術寄りだと思います。

四柱推命での相生相剋の考え方。相剋は悪いの?

四柱推命は、人の命(本人の運命や性質、時期や流れ)を「天地自然のリズム」に重ねて読む学問です。

どの五行も「過不足」によってバランスを崩します。そのため、「どの要素も偏らず、互いに生かし合う状態」が最も安定的だと考えます。

そして「運命を読む占術」ですが、単に吉凶を断じるためのものではなく、「偏りを知り、それをどう調整していくかを示す学問」だと思っています。

四柱推命は 五行のバランスや整いを意識⇒「心身の調和」や「運の安定」という考えを基盤にしているのです。

そして「相剋=悪い」と思われがちですが、実際のところ相剋は「必要な緊張関係」を生むものでもあると思うのです。

命式に相剋関係がある(または巡運でその時期)ということは「葛藤やプレッシャー、課題を経験する事が多い」ことを示しますが、 それが必ずしも悪いとは限らないと私は思っています。

試練を乗り越えたら器が磨かれる!

むしろ、その剋(試練)を通じて、反省や成長をしたり、「現実的な成果を出すためにどうすれば良いか?」を一生懸命考える事で、人間的な部分が深まる事だって大いにあります。まずは試練の中でも自分なりの精一杯でやってみる事。

その先には運の助けもプラスされ「波に乗れるか否か?」の道が分かれます。

努力と運のどちらか一方ではなく、その両輪がかみ合った時にこそ、人生は大きく動き出します。

剋の時期は、いわば「試練という名のチューニング期間だ」と考えましょう。

さいごに。何故中庸を意識するのか?

中庸って「その他大勢」とか「平凡で目立たず⇒つまり普通」という解釈にもなるように感じていたのですが、最近思うのが、変化の中でバランスを取り続ける力だと思うんですよね。

「変化を嫌い何も行動を起こさない状態」ではなく、「揺れても崩れ過ぎない(感情的になり過ぎず)平常心や力を保てる状態を意識しなさいよ。」って事かな?と。

平常心でいる事って簡単に思えるかも知れませんが、結構大変なんですよね。

感情に支配されず、自分を俯瞰できるか?って事ですから。

自分に対しての中庸と他者への中庸を考えてみました。

【自分に対しての中庸とは?】

●他人の評価に一喜一憂しすぎない。自分を責めすぎずでも甘やかしすぎない。自分らしくいる。

●失敗しても、成功しても、どちらにも振り回されない心構え。たとえ失敗しても「やりきった感」を持てる努力をする。

逆に、自分の中が偏っていると、他者への態度も攻撃的であったり、極端になるような気がします。

【他者に対しての中庸とは?】

●自分が不安定だと、人に期待し依存しすぎたり、距離を取りすぎたりする事がある。自分の中に余裕があると、相手をコントロールせず尊重できる。

自分が安定していれば、他者にも穏やかであったり平常心で接することができます。相手にも都合があると考え、自分も相手も壊さない強さを持つ。

自分の信念を持って、目立たずとも深く印象に残る人になれるように今後の人生を生きていきたいですね。

それでは今日はこの辺で。

※※※※※

「【四柱推命】ってどんな占い?初心者さん🔰向けに簡単に説明!」